中国2型糖尿病防治指南(2020年版)摘要(一)

第一章 中国糖尿病流行病学

1. 我国糖尿病患病率仍在上升,2015 至 2017 年 达到 11.2%,各民族有较大差异,各地区之间也存在差异。

2. 糖尿病的知晓率(36.5%)、治疗率(32.2%)和控制率(49.2%)有所改善,但仍处于低水平。

3.糖尿病人群中T2DM占90%以上。

4. 肥胖和超重人群糖尿病患病率显著增加,2017年达和20.1%

第二章 糖尿病的诊断与分型

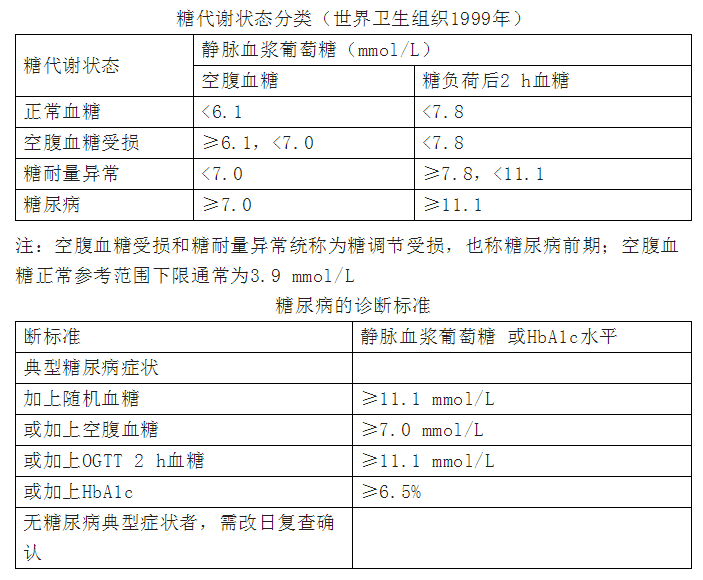

1. 空腹血糖、随机血糖或 OGTT 2 h血糖是诊断糖尿病的主要依据,没有糖尿病典型临床症状时必须重复检测以确认诊断。

2.在有严格质量控制的实验室,采用标准化检测方法测定的 HbA1c可以作为糖尿病的补充诊断标准。

3. 按病因将糖尿病分为 T1DM、T2DM、特殊类型糖尿病和妊娠期糖尿病4种类型

注:OGTT为口服葡萄糖耐量试验;HbA1c为糖化血红蛋白。典 糖尿病症状包括烦渴多饮、多尿、多食、不明原因体重下降;随机血糖指不考虑上次用餐时间,一天中任意时间的血糖,不能用来诊断空腹血糖受损或糖耐量异常;空腹状态指至少8 h没有进食热量。

HbA1c≥6.5%作为糖尿病的补充诊断标准。仅查空腹血糖,糖尿病的漏诊率较高,理想的调查是同时检测空腹血糖、OGTT后的 2 h血糖及 HbA1c。OGTT 其他时间点血糖不作为诊断标准。建议血糖水平已 达到糖调节受损的人群,应行OGTT检查,以提高糖尿病的诊断率。急性感染、创伤或其他应激情况下可出现暂时性血糖升高,不能以此时的血糖值诊断糖尿病,须在应激消除后复查,再确定糖代谢状态。在上述情况下检测 HbA1c有助于鉴别应激性高血糖和糖尿病。

第三章 2型糖尿病的三级预防

1.针对高危人群进行糖尿病筛查,有助于早期发现糖尿病。

2. 如 果 空 腹 血 糖 ≥6.1mmol/L 或 随 机 血 糖 ≥ 7.8 mmol/L,建议行OGTT检查。

3.糖尿病前期患者应给予生活方式干预,以降低 发生糖尿病的风险。

4. 糖尿病前期患者强化生活方式干预效果不佳 可考虑药物干预。

5.血糖控制目标须个体化。

6.对于合并其他心血管危险因素的T2DM 患者,建议采取降糖、降压、调脂及合理应用阿司匹林治疗等综合管理措施,以预防心血管疾病和糖尿病微血管病变的发生。

7.对于合并严重并发症的糖尿病患者,推荐至相关专科进行治疗。

一、2型糖尿病防治中的三级预防目标

一级预防目标是控制2型糖尿病(T2DM)的危险因素,预防 T2DM 的发生;二级预防的目标是早发现、早诊断、早治疗T2DM患者,在已诊断的患者中预防糖尿病并发症的发生;三级预防的目标是延缓已存在的糖尿病并发症的进展、降低致残率和死亡率,改善患者的生存质量。

二、一级预防的策略

T2DM 的一级预防指在一般人群中开展健康教育,提高人群对糖尿病防治的知晓度和参与度,倡导合理膳食、控制体重、适量运动、限盐、戒烟、限酒、心理平衡的健康生活方式,提高社区人群整体的糖尿病防治意识。建议糖尿病前期患者应通过饮食控制和运动以降低糖尿病的发生风险,并定期随访及给予社会心理支持,以确保患者 的生活方式改变能够长期坚持;定期检查血糖;同时密切关注其他心血管危险因素(如吸烟、高血压、血脂异常等),并给予适当的干预措施。具体目标为:(1)使超重或肥胖个体体质指数(BMI)达到或 接近24 kg/m2,或体重至少下降7%。(2)每日饮食总热量至少减少400-500 kcal(1 kcal=4.184 kJ),超重或肥胖者应减少500-750 kcal。(3)饱和脂肪酸摄入占总脂肪酸摄入的30%以下;每人每天食用盐的总量不超过5g。(4)中等强度体力活动至少保持在 150 min/周;(5)经过强化生活方式干预6个月效果不佳,可考虑药物干预。

三、二级预防的策略

T2DM 防治中的二级预防是指在高危人群中开展糖尿病筛查、及时发现糖尿病、及时进行健康干预等,在已诊断的患者中预防糖尿病并发症的发生。

1.糖尿病筛查的年龄和频率:对于糖尿病高危人群,宜及早开始进行糖尿病筛查;首次筛查结果正常者,宜每3年至少重复筛查一次。

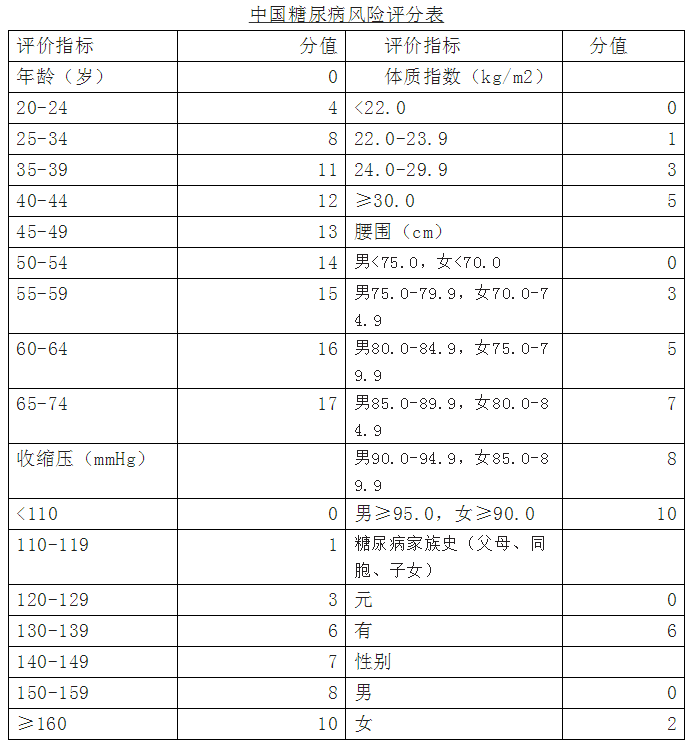

2.糖尿病筛查的方法:对于具有至少一项危险因素的高危人群应进一步进行空腹血糖或任意点血糖筛查,其中空腹血糖筛查是简单易行的方法,宜作为常规的筛查方法,但有漏诊的可能性。如果空腹血糖≥6.1 mmol/L 或随机血糖≥7.8 mmol/L,建议行口服葡萄糖耐量试验(OGTT),同时检测空腹血糖和糖负荷后2 h血糖。同时推荐采用中国糖尿病风险评分表,对 20-74岁普通人群进行糖尿病风险评估。该评分表的制订源自 2007 至 2008 年全国 14 省市的糖尿病流行病学调查数据,评分值的范围为 0-51 分,总分≥25分者应进行OGTT。

四、三级预防的策略

三级预防是指延缓T2DM患者并发症的进展,降低致残率和死亡率,从而改善生活质量和延长寿命。

(一)继续控制血糖、血压及血脂

(二)对已出现严重糖尿病慢性并发症者,推荐至相关专科进行治疗。

第四章 糖尿病的筛查和评估

1.糖尿病高危人群应进行糖尿病筛查。

2. 糖 尿 病 患 者 在 初 诊 时 即 应 进 行 详 细 的 评 估。

3. 糖尿病患者应定期进行代谢控制状况及并发症评估。

一、筛查对象为糖尿病高危人群。成年高危人群包括:(1)有糖尿病前期史;(2)年龄≥40 岁;(3)体质指数(BMI)≥24 kg/m2和(或)中心型肥胖(男性腰围≥90 cm,女性腰围≥85 cm);(4)一级亲属有糖尿病史;(5)缺乏体力活动者;(6)有巨大儿分娩史或 有妊娠期糖尿病病史的女性;(7)有多囊卵巢综合 征病史的女性;(8)有黑棘皮病者;(9)有高血压史,或正在接受降压治疗者;(10)高密度脂蛋白胆固醇<0.90 mmol/L 和(或)甘油三酯>2.22 mmol/L,或正在接受调脂药治疗者;(11)有动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)史;(12)有类固醇类药物使用 史;(13)长期接受抗精神病药物或抗抑郁症药物治 疗;(14)中国糖尿病风险评分总分≥25 分。儿童和青少年高危人群包括:BMI≥相应年龄、性别的第85百分位数,且合并以下3项危险因素中至少1 项,即母亲妊娠时有糖尿病(包括妊娠期糖尿病);一级亲属或二级亲属有糖尿病史;存在与胰岛素抵抗相关的临床状态(如黑棘皮病、多囊卵巢综合征、高血压、血脂异常)。筛查方法为两点法,即空腹血糖+75 g口服葡 萄糖耐量试验(OGTT)2 h 血糖。筛查结果正常者建议每3年筛查一次;筛查结果为糖尿病前期者,建议每年筛查一次。

二、评估

规范的评估有助于明确糖尿病的临床类型,以指导治疗。对患者的全面评估还可以及时发现糖尿病并发症和伴发病,并给予相应的治疗,从而改善患者的预后。有效的评估可明确患者是否合并 ASCVD、心力衰竭和慢性肾脏病(CKD),对于制订合理的降糖治疗方案具有重要意义。

一、初次评估

1.病史

2.体格检查

3.实验室检查和其他检查:包括空腹和餐后2h(或OGTT 2 h)血糖、胰岛素、C肽、糖化血红蛋白(HbA1c )、糖化血清白蛋白、肝功能、肾功能、血尿酸、血脂、尿常规、尿白蛋白/肌酐比值(UACR),并 根 据 血 肌 酐 水 平 计 算 估 算 的肾 小 球 滤 过 率eGFR)。

(二)复诊患者的评估

应对复诊患者进行规范的评估以明确患者代谢控制状况及并发症和伴发病的情况。每次复诊时应询问患者膳食情况、体重是否有变化、是否有糖尿病症状、是否有低血糖症状、是否存在并发症及伴发病的症状、对现有治疗方案是否满意。应测 量患者的血压、心率,并检查下肢及足部皮肤。每3个月测量体重、腰围和臀围。

第五章 糖尿病的教育和管理

1.糖尿病患者均应接受糖尿病自我管理教育,以掌握自我管理所需的知识和技能。

2.糖尿病自我管理教育应以患者为中心,尊重和响应患者的个人爱好、需求和价值观,并以此来指导临床决策。

3.DSMES可改善临床结局和减少花费。

4. 医护工作者应在最佳时机为糖尿病患者提供尽可能个体化的糖尿病自我管理教育。

5.评估糖尿病相关心理压力,并采取有效的应对措施,改善患者心理问题。

糖尿病是一种长期慢性疾病,患者的日常行为和自我管理能力是影响糖尿病控制状况的关键因素之一,因此,糖尿病的控制不是传统意义上的治疗而是系统的管理。接受糖尿病自我管理教育的患者,血糖控制优于未接受教育的患者,拥有更积极的态度、更丰富的糖尿病知识和较好的糖尿病自我管理行为,更有战胜疾病的信心。

一、原则

1.糖尿病患者在诊断后,应接受糖尿病自我管理教育,掌握相关知识和技能,并且不断学习。

2.应以患者为中心,尊重和响应患者的个人爱好、需求和价值观,以此指导临床决策。

3.糖尿病自我管理教育是患者的必修教育课,该课程应包含延迟和预防 2型糖尿病(T2DM)的内容,并注重个体化。

二、教育和管理的目标

每位糖尿病患者一旦确诊即应接受糖尿病教育,教育的目标是使患者充分认识糖尿病并掌握糖尿病的自我管理能力。糖尿病自我管理教育的总体目标是支持决策制定、自我管理行为、问题解决和与医疗团队积极合作,糖尿病患者自我管理的教育可提高患者病情控制水平,最终改善临床结局、健康状况和生活质量。

三、糖尿病教育的基本内容

1.糖尿病的自然进程。

2.糖尿病的临床表现。

3.糖尿病的危害及如何防治急慢性并发症。

4.个体化的治疗目标。

5.个体化的生活方式干预措施和饮食计划。

6.规律运动和运动处方。

7.饮食、运动、口服药、胰岛素治疗及规范的胰岛素注射技术。

8.血糖测定结果的意义和应采取的干预措施。

9.SMBG、尿糖监测(当血糖监测无法实施时)和胰岛素注射等具体操作技巧。

10. 口腔护理、足部护理、皮肤护理的具体技巧。

11. 特殊情况应对措施(如疾病、低血糖、应激 和手术)。

12.糖尿病妇女受孕计划及监护。

13.糖尿病患者的社会心理适应。

14.糖尿病自我管理的重要性。

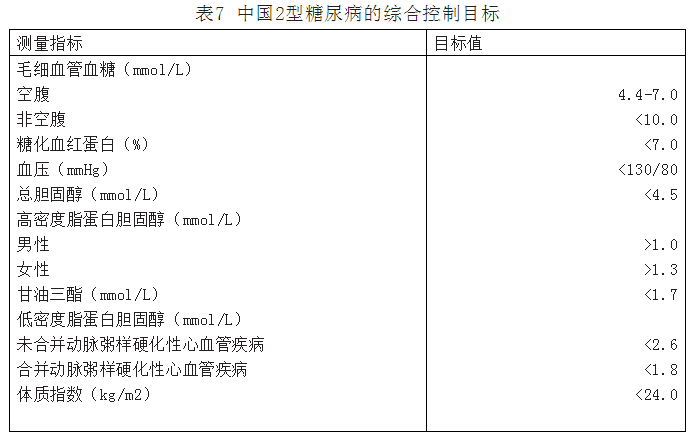

第六章 2型糖尿病综合控制目标和高血糖的治疗路径

1.T2DM的治疗策略应该是综合性的,包括血糖、血压、血脂、体重的控制,抗血小板治疗和改善生活方式等措施。

2. 对 大 多 数 非 妊 娠 成 年T2DM 患 者 ,合 理 的 HbA1c控制目标为<7%。

3.HbA1c控制目标应遵循个体化原则,年龄较轻、病程较短、预期寿命较长、无并发症、未合并心血管疾病的T2DM患者在没有低血糖及其他不良反应的情况下可采取更严格的HbA1c控制目标,反之则采取相对宽松的HbA1c目标。

4. 生活方式干预和二甲双胍为 T2DM 患者高血糖的一线治疗;生活方式干预是 T2DM 的基础治疗措施,应贯穿于治疗的始终;若无禁忌证,二甲双胍应一直保留在糖尿病的药物治疗方案中。

5.一种降糖药治疗血糖不达标者,应采用2种甚至3种不同作用机制的药物联合治疗,也可用胰岛素治疗。

6.合并ASCVD或心血管风险高危的T2DM患者,不论其 HbA1c是否达标,只要没有禁忌证都应在二甲双胍的基础上加用具有 ASCVD 获益证据的GLP⁃1RA或SGLT2i。

7. 合并 CKD 或心力衰竭的T2DM 患者,不论其HbA1c是否达标,只要没有禁忌证都应在二甲 双胍的基础上加用 SGLT2i;合并 CKD的 T2DM患 者 ,如 不 能 使 用 SGLT2i 可 考 虑 选 用GLP⁃1RA。